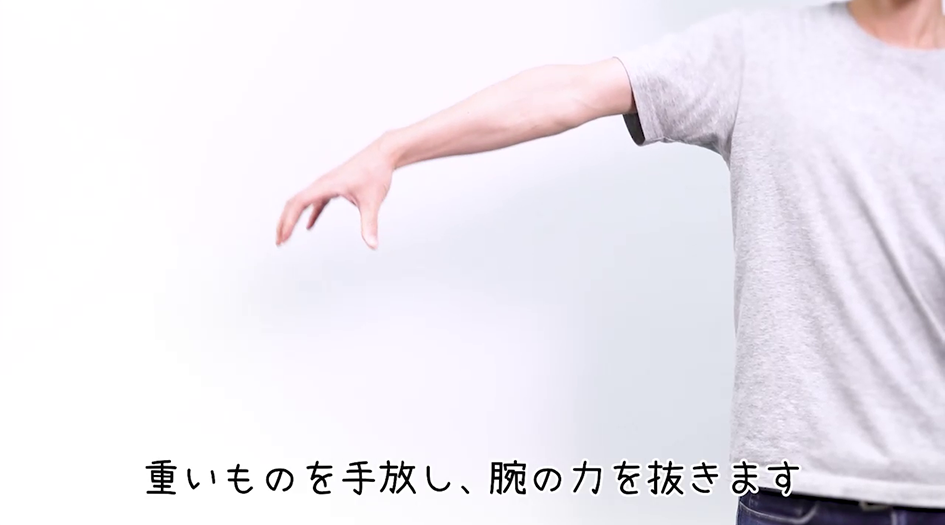

動画を再生してください。腕に負荷をかけ続けた後、腕の力を抜くと何が起こるでしょうか?

説明

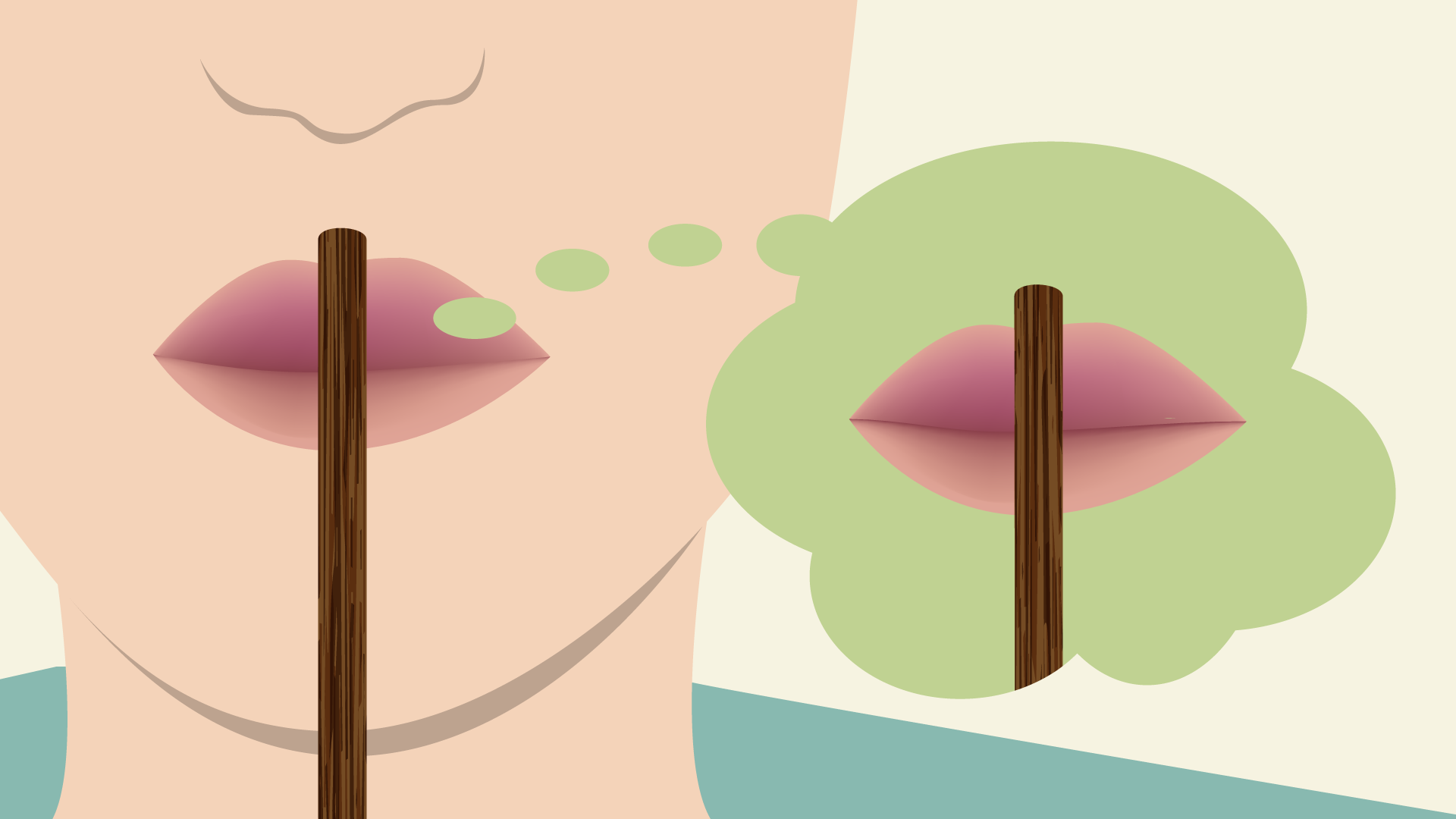

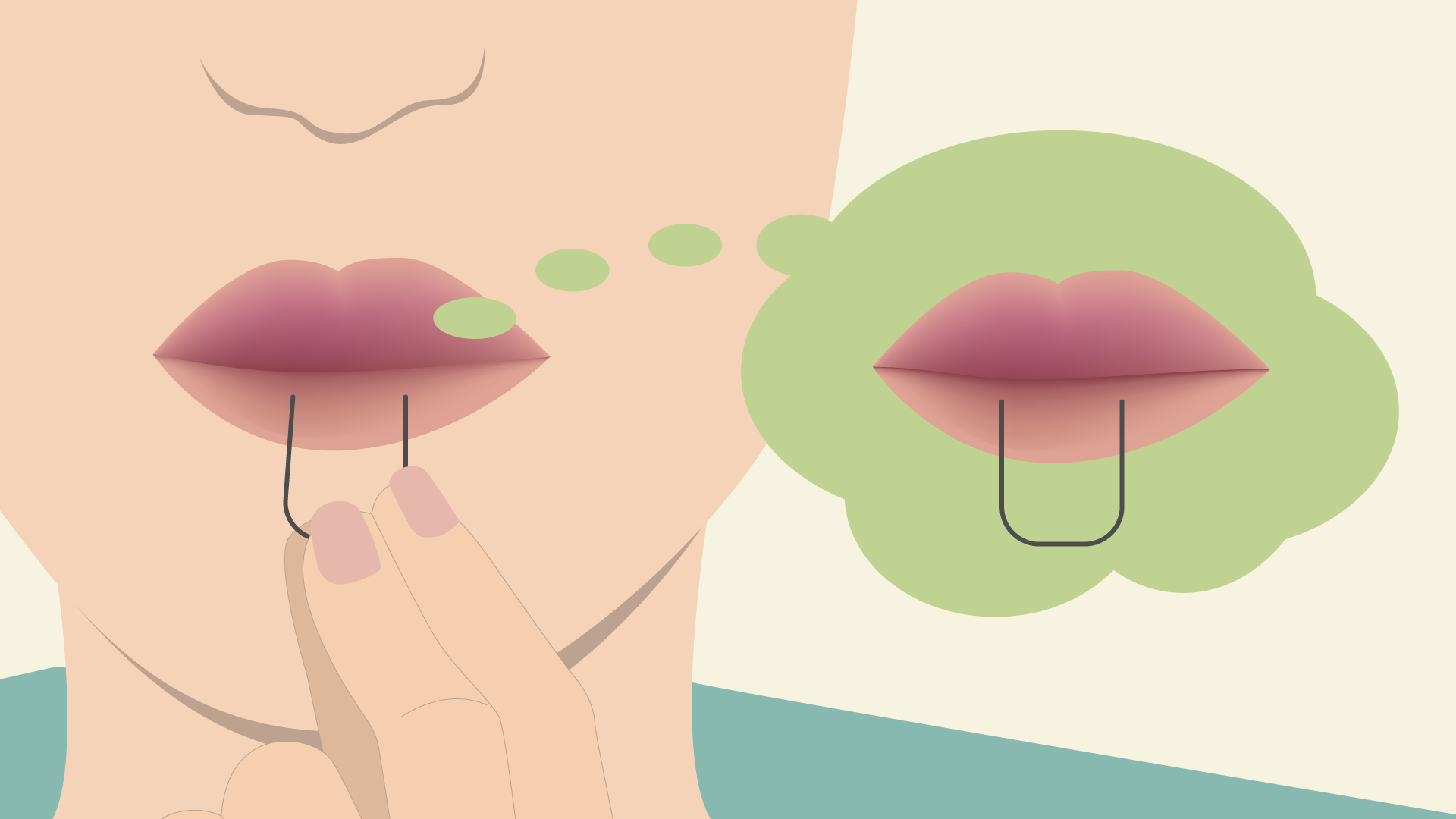

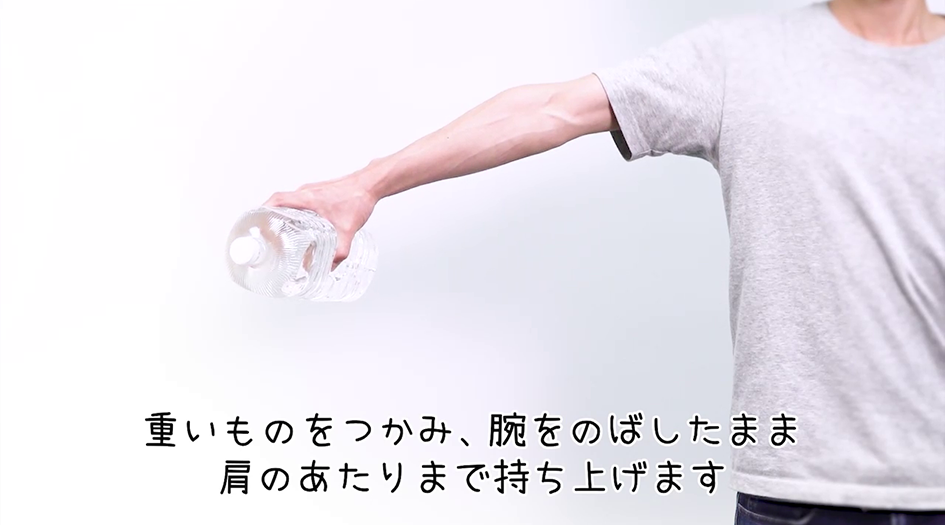

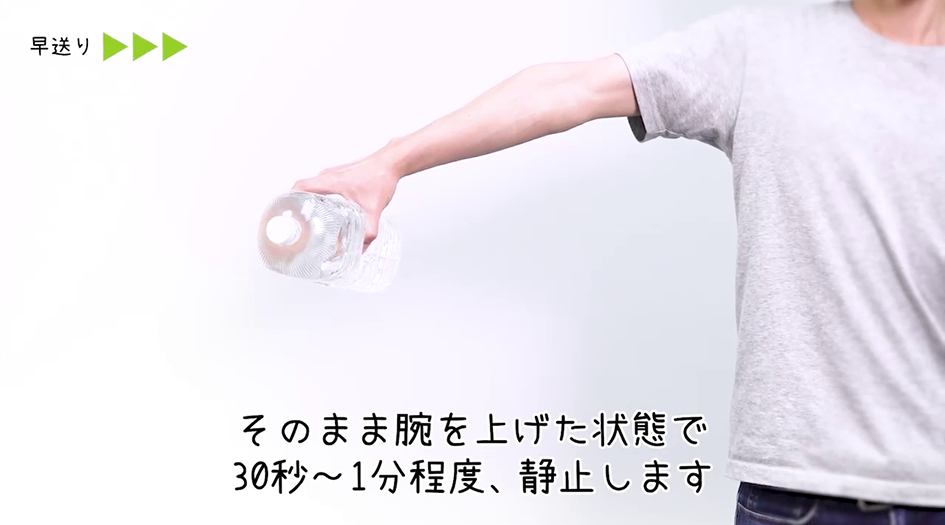

気をつけの姿勢でおろした腕を他の人に押さえてもらいながら、30秒くらいその押さえられた腕を全力で開こうとしてください。その後、腕をリラックスさせると腕が勝手に浮き上がり、ふわふわとした感覚が生じるのではないでしょうか? この現象は、100年以上前にドイツの神経科医であるOskar Kohnstammやイタリアの神経科医であるAlberto Salmonによって報告されました。今日では、Oskar Kohnstammの名前を拝借したコーンスタム現象という名称が定着しています。コーンスタム現象には様々なバリエーションがあります。例えば他の人に腕を押さえつけてもらうだけでなく、壁に腕をくっつけた状態で全力で腕を開こうとしたり、動画のように重りを保持させたりすることによってもコーンスタム現象を体験することが可能です。腕だけでなく、身体上の様々な部位で生じることも知られています。

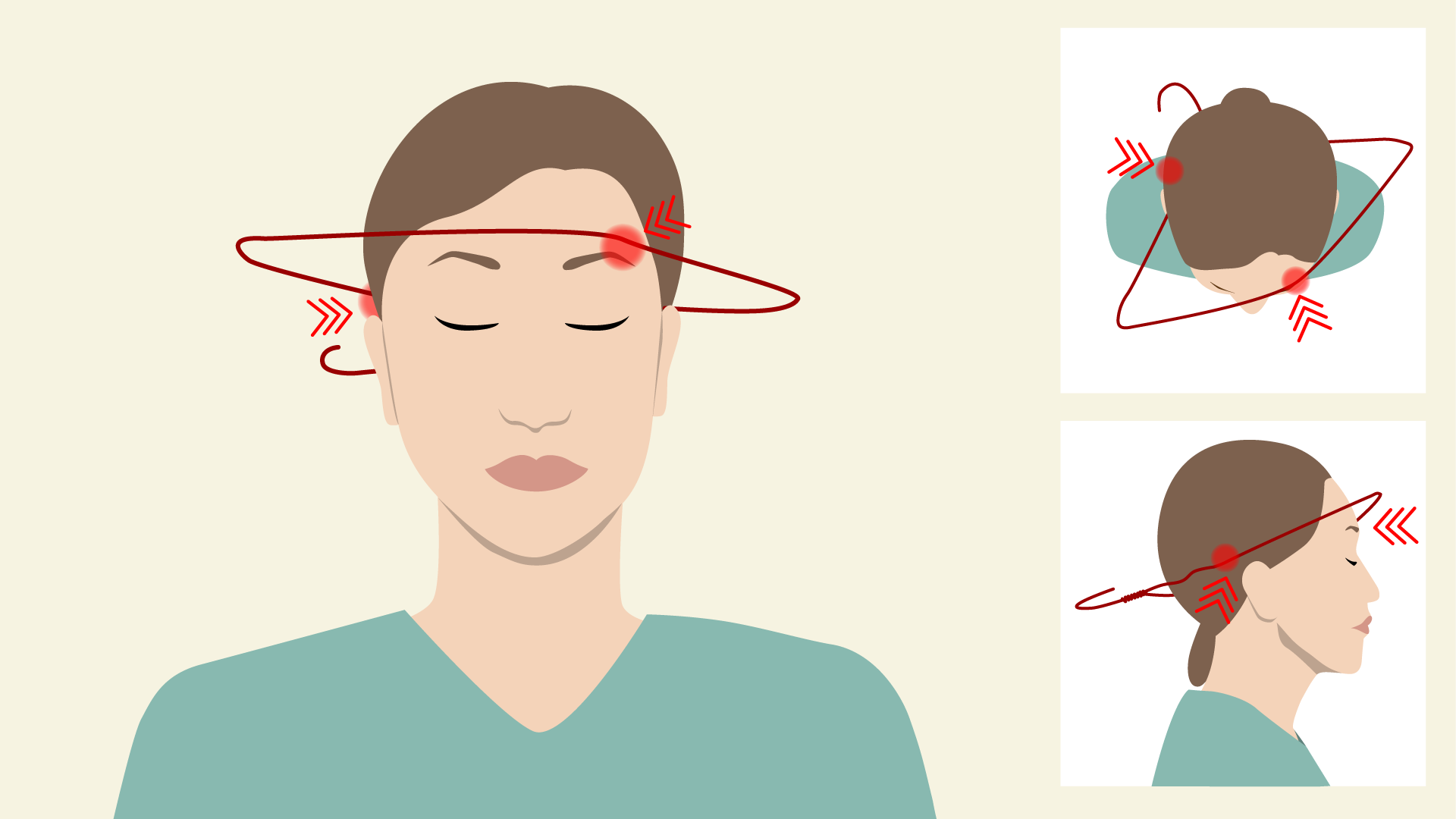

コーンスタム現象が生じる原因として様々な仮説が提案されています。例えば筋の状態変化によってコーンスタム現象が生じるとする仮説があります。通常、腕を持ち上げようとすると、そのための筋を収縮させる準備が行われます。しかし、腕が押さえつけられている場合には、その準備をしても肝心の筋の収縮を実行することができず、このことが腕が解放されたあとの筋のアンバランスな状態を作る原因になってしまいます。このアンバランスな状態が姿勢反射の引き金となって腕が持ち上がるのではないか、というのが筋状態変化の仮説です。

一方で、筋の状態変化ではなく神経系における運動制御システムが関わるとされる説では、負の位置制御仮説や正の力制御仮説などがあります。負の位置制御仮説では、腕を動かすとき、実際の腕の位置と目標となる腕の位置の間のずれが小さくなるように、筋へ送る運動指令を決める仕組みがコーンスタム現象に関わっていると考えます。腕を高い位置に運ぼうとしても、腕を押さえつけられていると腕の位置が変化しないので、ずれが全く解消されません。そこで、腕をもっと高いところへ運ぶための運動指令が生成され、腕が解放されたあとにその運動指令が実行されることでコーンスタム現象が生じるのではないかという説明です。一方で正の力制御仮説では、腕を持ち上げるという目標を達成するにあたって妨害がはいったとき(つまり腕が押さえつけられているとき)、その妨害に対抗できるように腕に出力する力をどんどん増幅させるシステムが関わっており、腕が解放されたときにその大きな腕の力が実現されてしまうことでコーンスタム現象が生じると考えています。

参考文献

- Kohnstamm O (1915) Demonstration einer katatoneartigen erscheinung beim gesunden (Katatonusuersuch). Neurologisches Centralblatt 34(9):290–291

- Salmon A (1914). Nuove osservazioni sui movimenti automatici che si compiono dopo gli sorzi muscolari e del loro valore in neuropatologia. Atti della Accademia Medico -Fisica Fiorentina, 78–91.

- De Havas, J., Gomi, H., & Haggard, P. (2017). Experimental investigations of control principles of involuntary movement: a comprehensive review of the Kohnstamm phenomenon. ExperimentalBrain Research,235(7),1953–1997

デモのながれ

デモについて

- デモの操作方法については、使用方法のページをごらんください。

- 錯触デモを試される際には、皮膚・身体等に痛みやダメージを与えないよう、刺激強度、刺激方法、道具の操作にお気をつけください。