まず初めに「音量の調節」の動画を再生して、ご利用のデバイスの音量を調節してください。次に、「消える音」の動画を再生して、デモをお試しください。

説明

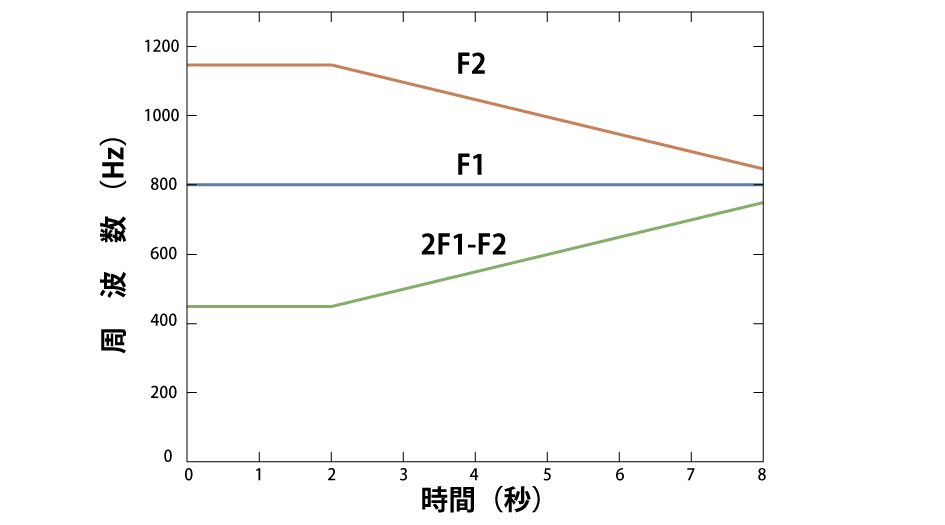

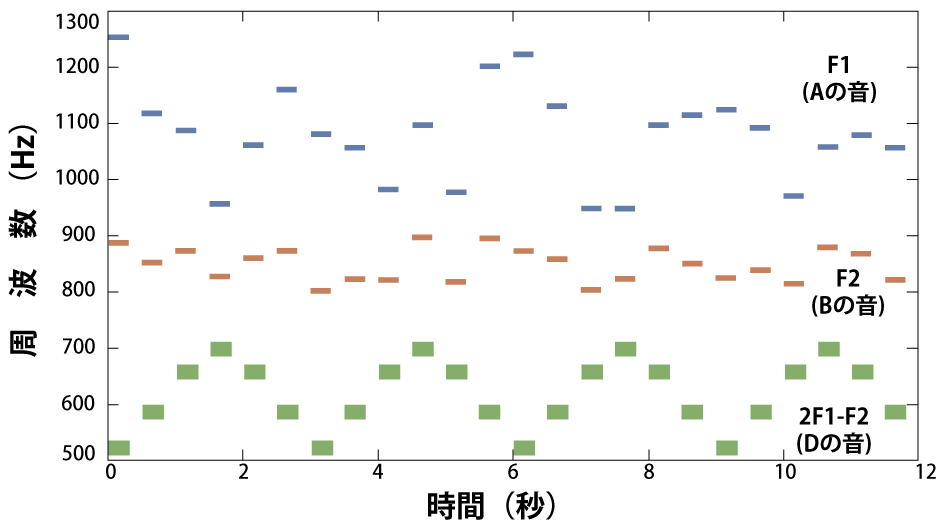

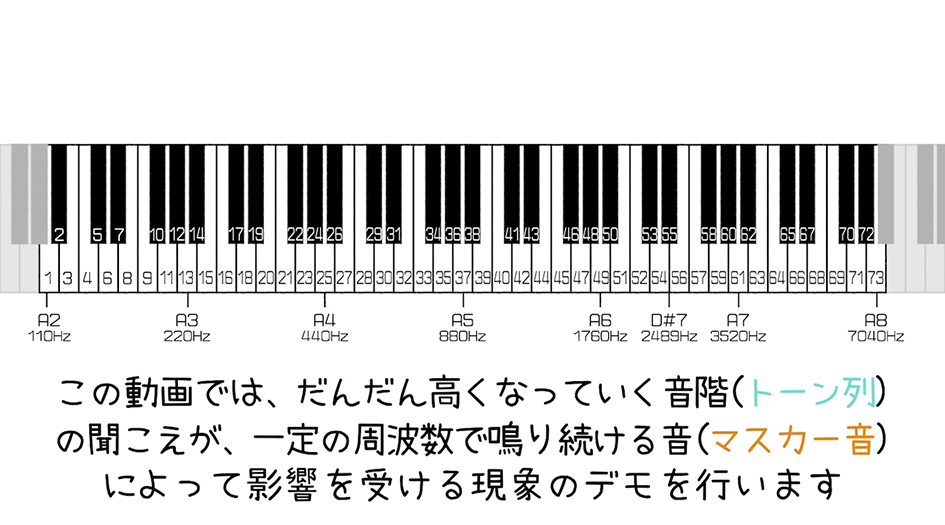

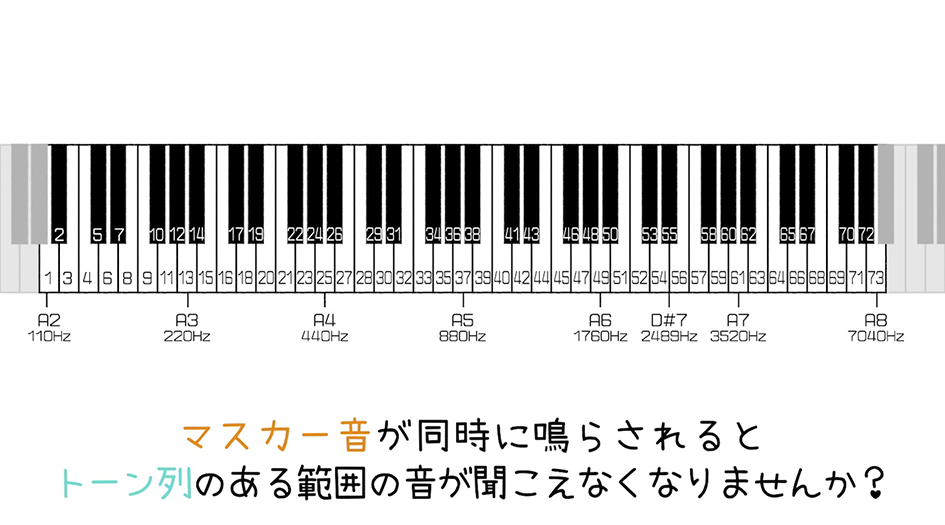

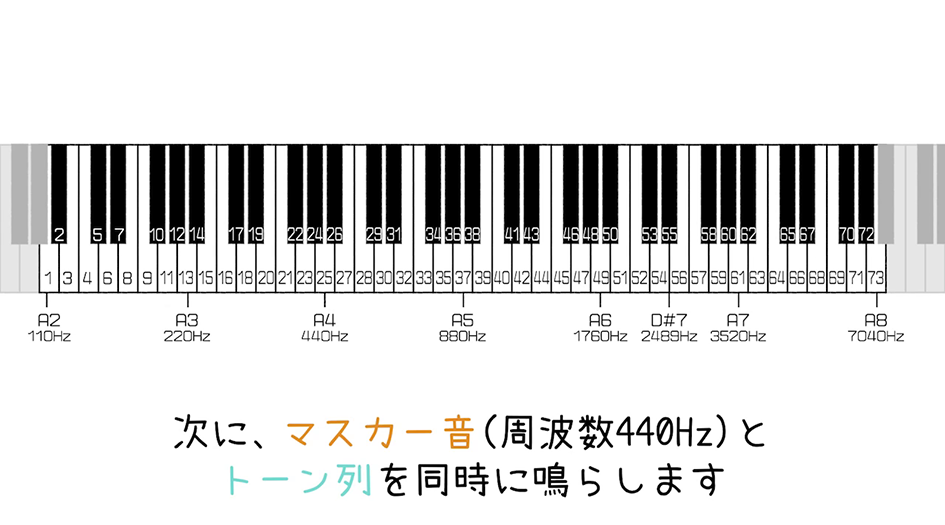

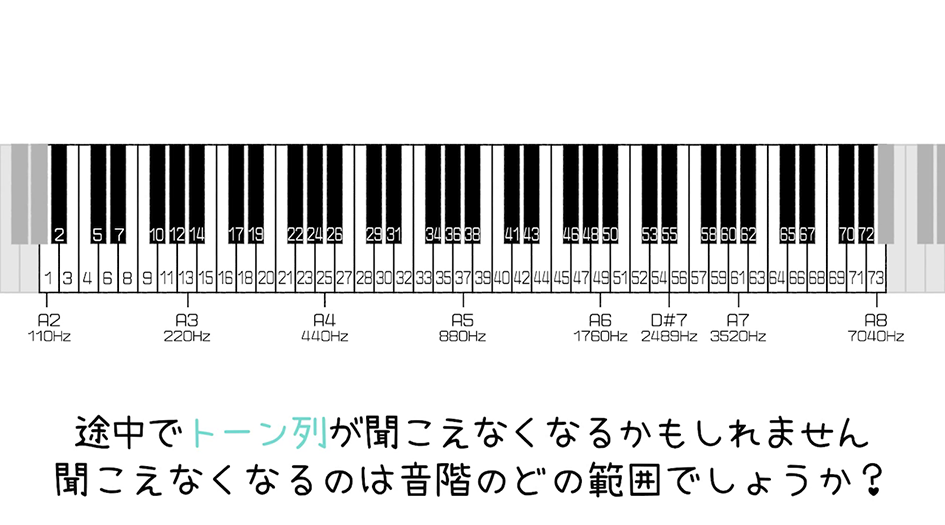

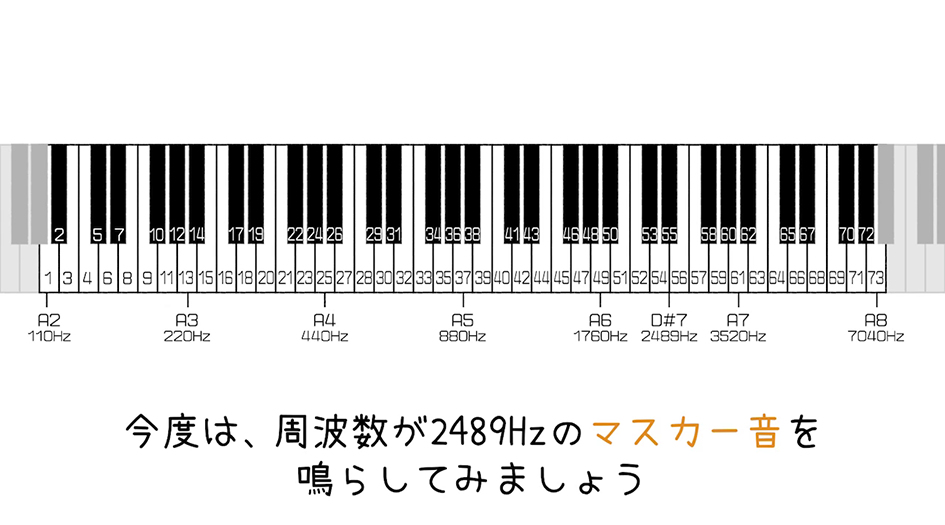

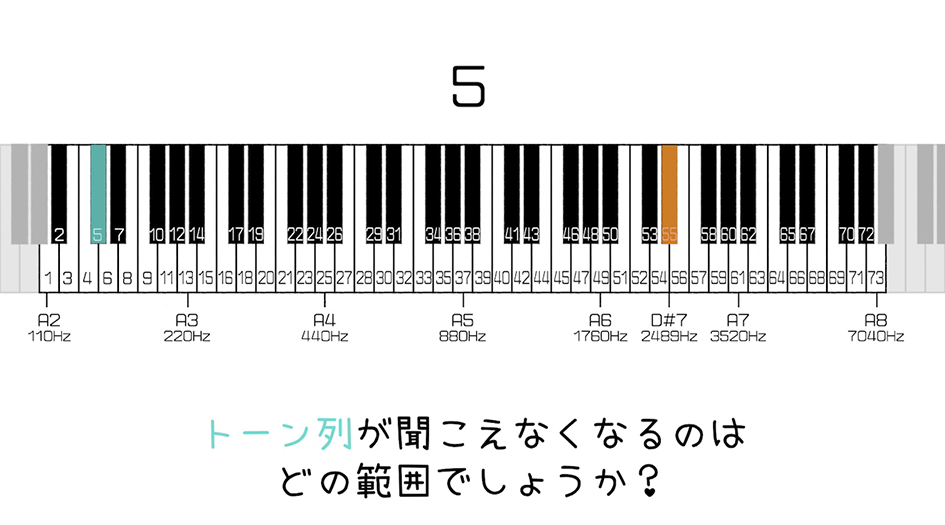

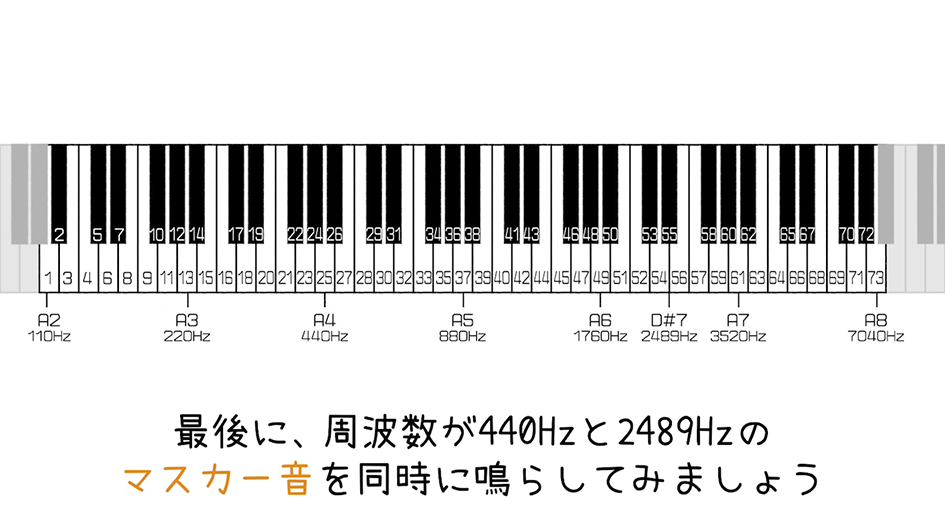

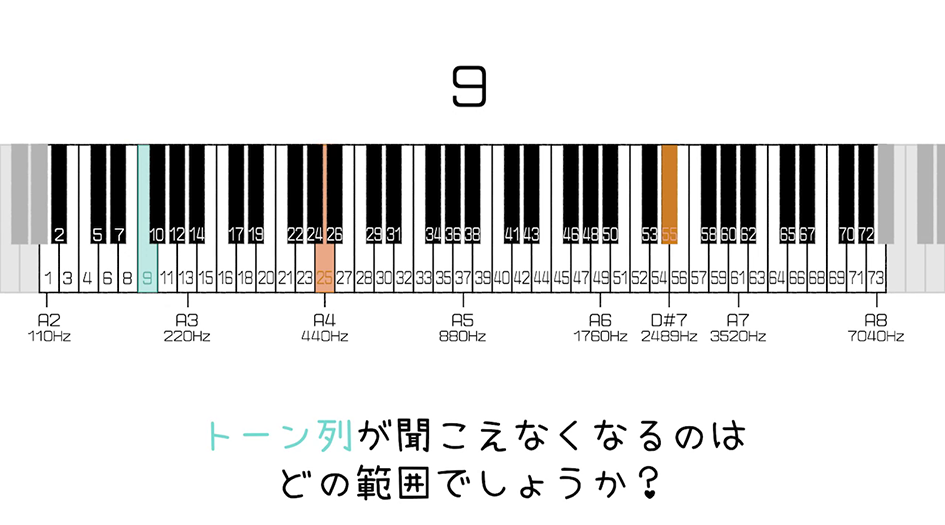

聞きたい音(「マスキー」などと呼ばれ、このデモではトーンに相当)が、他の音(「マスカー」)の存在によって聞こえなくなる現象をマスキングといいます。一般に、マスキーとマスカーの周波数が近いほどマスキングは生じやすくなります。このデモではそれを体験いただきました。

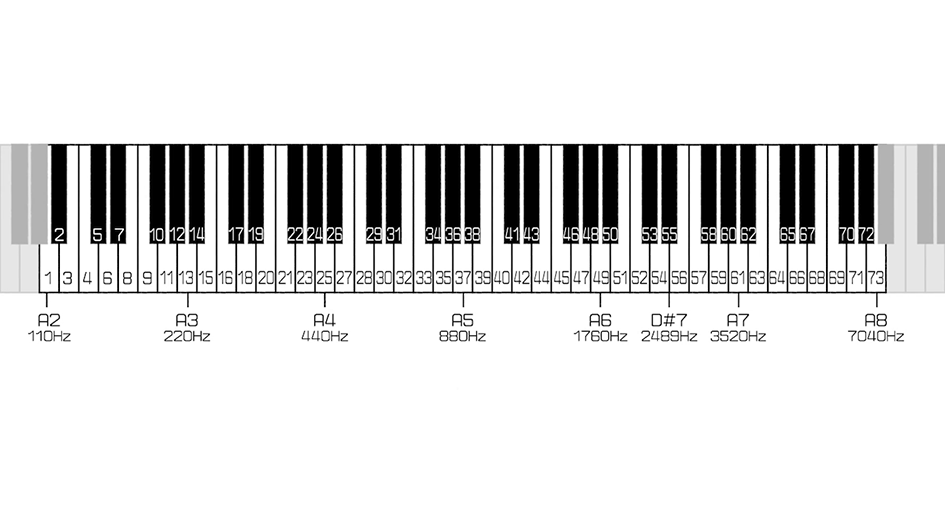

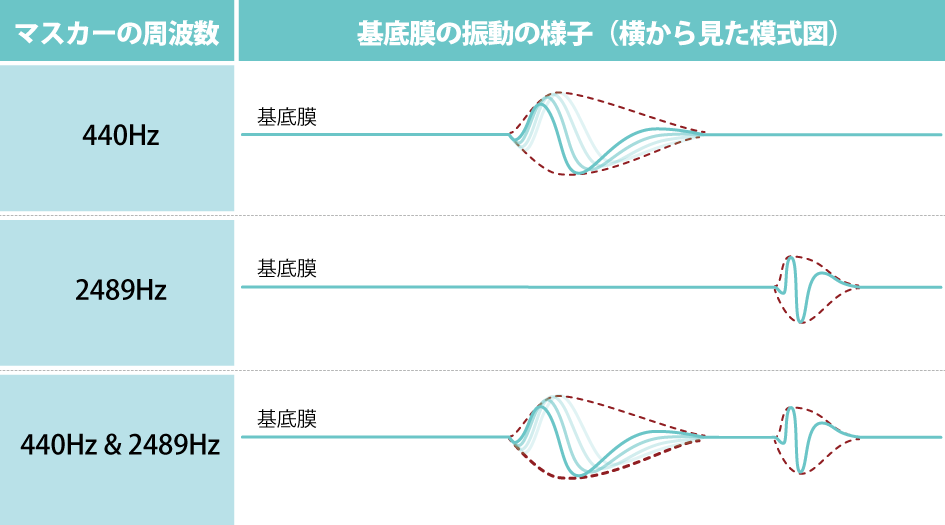

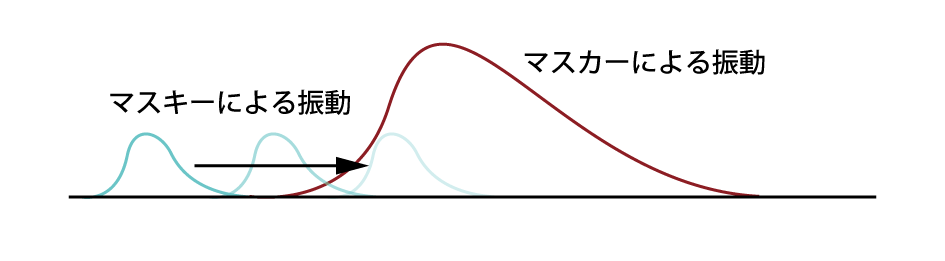

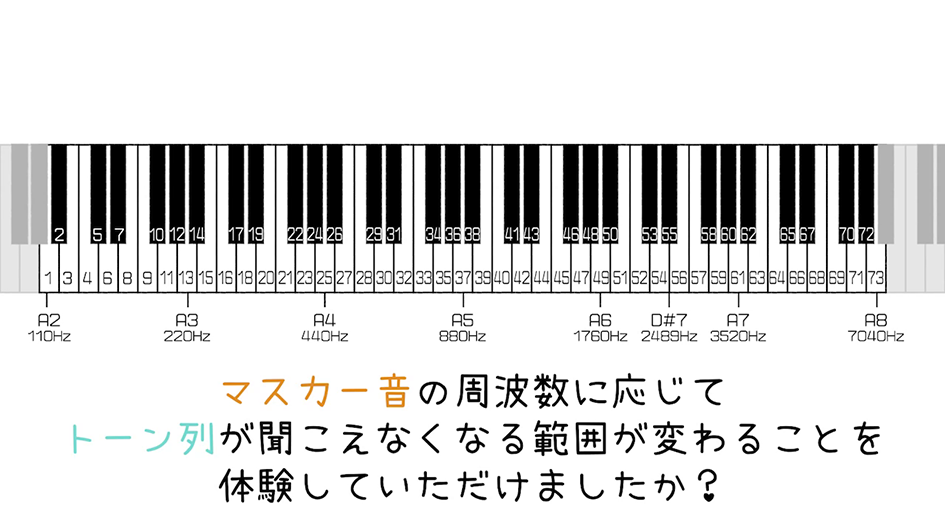

ところで、内耳には基底膜と呼ばれる薄くて細長い膜があり、音によってそれが振動します。基底膜の長さに沿った各地点での振動の様子は、聴神経によって脳に伝えられています。基底膜の各地点の振動は、音の周波数と対応することが知られています。つまり、音の周波数の高い・低いによって、基底膜上での振動しやすい場所が異なるのです(図1)。この様子は、ピアノの鍵盤の場所が音の高さに対応していることを思い出すと、直感的にはイメージしやすいかもしれません。ただし、ピアノの鍵盤と異なり基底膜は連続した膜ですので、ある周波数の音による振動は膜上の一点に限局されずに、一定の範囲に緩やかに広がります。

図1 基底膜の振動の様子(横から見た模式図)

マスキングの現象は、基底膜のこの振動の様子を反映すると考えられています。マスカーによって生ずる基底膜振動の中に、(比較的弱い)マスキーによって生ずる振動がいわば「埋もれて」しまうことで、マスキングが生ずるのです(図2)。このデモでは、トーンの周波数がマスカーの周波数とぴったり重ならなくとも、双方の距離がある程度近ければ、トーンが聞こえなくなりましたよね。これは、基底膜上でのマスカーによる振動の広がり具合を反映しています。逆に言えば、このマスキング現象を利用することで、内耳の基底膜の振動の様子を推し量ることができるのです。

図2 マスカーとマスキーによる振動(イメージ)

参考文献

- Fletcher, H. : Auditory Patterns. Reviews of Modern Physics 12: 47–65, 1940.

- 入野俊夫: 周波数分析機能, 音響学講座 5 聴覚(古川茂人 編著), コロナ社, 26-48, 2021.

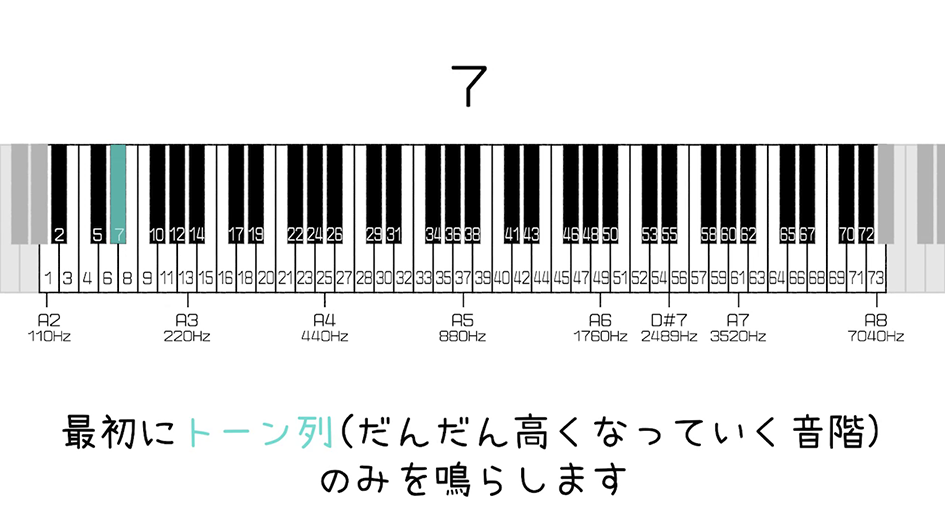

デモのながれ

デモについて

- デモの操作方法については、使用方法のページをごらんください。

- 錯聴デモを使用される際には、耳にダメージを与えないよう、お使いのデバイスの音量設定を最適な状態にしてからおためしください。